티스토리 뷰

목차

프랜시스 포드 코폴라 감독의 1979년 작품 ‘지옥의 묵시록(Apocalypse Now)’은 단순한 전쟁 영화가 아니다. 이 영화는 베트남 전쟁을 배경으로 하여 인간 정신의 붕괴, 문명과 야만의 경계, 권력과 광기의 본질을 파고드는 강력한 철학적 텍스트다. 조셉 콘래드의 소설 『암흑의 핵심(Heart of Darkness)』을 현대적으로 재해석한 이 작품은 시청각적 실험성과 서사적 깊이를 결합하여 지금도 세계 영화사에서 가장 위대한 걸작 중 하나로 평가받고 있다. 본문에서는 영화의 구조, 상징, 연출을 중심으로 ‘지옥의 묵시록’이 전쟁과 인간 존재에 대해 던지는 메시지를 분석한다.

전쟁의 소음 속에서 드러나는 인간의 침묵

‘지옥의 묵시록’은 단순히 전쟁의 참상을 묘사하는 영화가 아니다. 이 영화는 전쟁이라는 극한의 상황 속에서 인간이 어떤 방향으로 타락하고, 그 본질이 어떻게 변형되는지를 추적하는 심리적 여정이다. 이야기의 시작은 베트남 전쟁 중 미 육군 특수부대 대위 윌러드(마틴 쉰)가 정글 깊숙이 은둔한 커츠 대령(말런 브란도)을 제거하라는 임무를 맡으며 시작된다. 그러나 영화가 진행될수록 이 여정은 단순한 군사 작전이 아닌, ‘인간 내면의 심연’을 탐사하는 철학적 항해로 전환된다. 코폴라는 조셉 콘래드의 『암흑의 핵심』을 기반으로 하되, 베트남 전쟁이라는 현대적 문맥을 삽입함으로써 제국주의와 문명, 광기와 윤리의 붕괴를 보다 생생하게 시각화한다. 특히 영화는 시간의 흐름보다는 심리적 압박과 혼란의 축적을 중심으로 전개되며, 등장인물들이 현실과 환각의 경계에서 점차 붕괴되어 가는 모습을 묘사한다. 이로 인해 관객은 ‘이 이야기가 어디로 가는가’보다, ‘이 인물들이 어디까지 무너질 것인가’에 집중하게 된다. 서론에서는 ‘지옥의 묵시록’이 보여주는 전쟁은 단지 총성과 폭발의 나열이 아닌, 문명사회가 만든 가장 극단적인 인간 해체의 장임을 강조하였다. 본문에서는 이 여정을 통해 드러나는 인물 심리, 영화적 상징, 연출 기법을 분석하며, 이 작품이 지금도 논쟁적이고 강렬한 이유를 구체적으로 살펴볼 것이다.

커츠로 향하는 여정, 문명에서 야만으로의 회귀

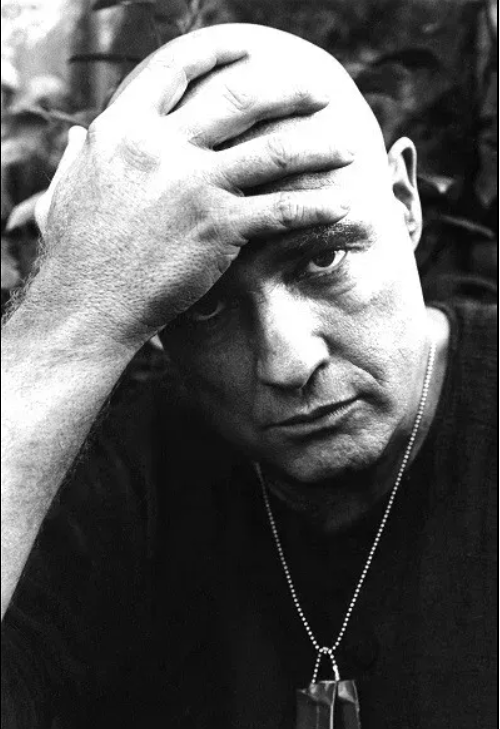

영화의 중심은 대위 윌러드가 정글을 따라 상류로 이동하며 점차 커츠 대령의 내면과 마주하는 여정이다. 이 여정은 단지 지리적 이동이 아닌, 문명과 윤리가 붕괴된 공간으로의 침잠이며, 동시에 윌러드 자신이 점차 커츠와 닮아가는 과정이다. 커츠는 한때 미국 군의 이상적인 장교였지만, 전쟁의 비합리성과 인간의 무기력 앞에서 이성을 잃고 자신만의 ‘왕국’을 건설한 인물이다. 그는 자신이 마주한 진실을 ‘공포(The horror)’라는 단어로 요약하며, 윤리와 합리의 종말을 선언한다. 코폴라는 커츠를 통해 문명이 얼마나 쉽게 무너질 수 있으며, 인간이 자신이 만든 이념에 의해 얼마나 빠르게 타락할 수 있는지를 상징화한다. 윌러드는 이 커츠를 ‘제거’하는 임무를 띠고 있지만, 실상은 그를 이해하고 동화되는 과정을 겪는다. 영화는 커츠를 악의 상징으로 단정짓지 않고, 그를 통해 관객에게 ‘우리는 과연 다를 것인가?’라는 윤리적 질문을 던진다. 중간중간 삽입되는 캐릭터와 에피소드들도 이 중심 테마를 보완한다. 킬고어 중령(로버트 듀발)의 “나는 나팔소리와 함께 나폴리탄 피자를 먹으며 전쟁을 즐긴다”는 식의 과잉된 군사주의는, 전쟁이 인간의 현실 감각을 얼마나 왜곡시키는지를 보여주는 대표적 장면이다. 그는 공습 중에도 서핑을 고집하며, 그 장면에서 흐르는 바그너의 <발퀴레의 기행>은 아이러니와 공포를 극대화하는 동시에, 전쟁의 ‘연출된 스펙터클’이라는 본질을 꼬집는다. 시청각적 측면에서도 이 영화는 영화사의 중요한 전환점을 이룬다. 사이키델릭 한 조명, 불협화음적인 음악 사용, 끊어진 편집 흐름은 관객에게 불편함과 몰입을 동시에 유발한다. 특히 후반부 커츠의 등장 장면은 대부분 어둠 속에서 이루어지며, 이는 인물의 실체를 명확히 보여주지 않음으로써 그를 하나의 개념화된 존재로 승화시킨다. 본론에서는 이처럼 ‘지옥의 묵시록’이 인물 구성, 연출, 상징 등을 통해 단순한 서사를 넘어서 철학적 묵상으로 확장된다는 점을 분석하였다.

전쟁은 밖에 있지 않다, 그것은 인간 안에 있다

‘지옥의 묵시록’은 결코 편하게 소비할 수 있는 영화가 아니다. 이 작품은 관객에게 불편함을 강요하고, 불확실성과 모호함을 즐기도록 만든다. 전쟁은 이 영화의 배경이지만, 실상은 인간 내면의 깊은 혼란, 윤리의 붕괴, 이성의 파산에 관한 이야기다. 커츠는 그 자체로 ‘우리가 외면하고 싶은 인간의 본성’이며, 윌러드의 여정은 그런 본성과 직면하게 되는 일종의 의식과도 같다. 영화의 마지막, 윌러드가 커츠를 살해하고도 그 자리를 떠나지 못하는 모습은, 단지 임무의 완수가 아닌 정체성의 해체를 의미한다. 그는 커츠를 제거함으로써 자신의 임무는 완수했지만, 자신도 더 이상 그 이전의 윌러드가 아니다. 커츠는 죽었지만, 그의 사상과 의문은 윌러드 안에 남아 관객에게 전달된다. 그것이 바로 ‘공포(The horror)’의 진정한 의미다. 프랜시스 포드 코폴라는 이 영화를 통해 전쟁 그 자체가 아니라, 전쟁을 통해 드러나는 인간의 실존적 공포를 그리고자 했다. 그 결과는 오늘날까지도 회자되는 영화사적 문제작이자 걸작이다. ‘지옥의 묵시록’은 단지 영화가 아니라, 하나의 체험이며, 인간이라는 존재가 지닌 빛과 어둠의 경계선 위에 놓인 철학적 질문이다. 결론적으로, ‘지옥의 묵시록’은 고전이 된 이유를 넘어서, 지금도 유효한 경고다. 우리가 만든 문명은 얼마나 얇은 막 위에 서 있는가, 그리고 그 너머에는 어떤 심연이 있는가. 영화는 그 심연을 직면하라고, 우리 모두에게 조용히 말하고 있다.