티스토리 뷰

목차

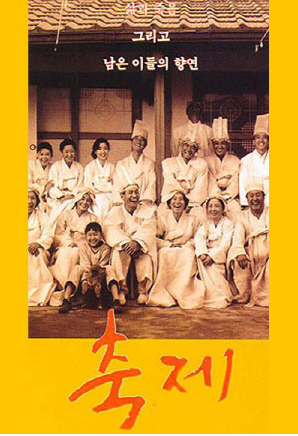

축제

임권택 감독은 100편이 넘는 작품을 통해 한국인의 삶, 전통, 정서를 끊임없이 영화로 표현해 온 거장이다. 그의 영화는 단지 이야기를 전달하는 것을 넘어, 한국인의 미의식과 존재론적 질문까지 깊이 있게 담아낸다. 특히 1996년작 ‘축제’는 ‘죽음’을 매개로 하여 ‘가족’과 ‘삶의 의미’를 성찰하고, 전통과 현대 사이의 갈등을 예술적 미장센으로 풀어낸 대표작이다. 본 글에서는 영화 ‘축제’를 통해 임권택 감독이 어떻게 죽음과 가족, 한국적 미학을 풀어냈는지 세 가지 키워드를 중심으로 분석해 본다.

죽음을 통한 삶의 통찰 – 죽음은 끝이 아닌 시작

‘축제’는 어머니의 장례식을 치르기 위해 모인 가족들의 이야기를 중심으로 전개된다. 장례라는 소재는 많은 영화에서 비극과 슬픔으로만 다뤄지는 경우가 많지만, 임권택 감독은 이를 공동체의 회복과 인간성의 재발견의 계기로 풀어낸다. 어머니의 죽음은 단지 가족 구성원들에게 상실을 의미하는 것이 아니라, 억눌러왔던 감정의 분출과 각자의 내면을 돌아보는 계기가 된다. 영화는 죽음 이후의 공간에서 시작되지만, 그 속에는 살아 있는 자들이 겪는 혼란, 갈등, 회한, 성찰이 가득 담겨 있다. 장례 절차 하나하나에는 한국 전통문화의 유교적 가치관과 민속신앙이 녹아 있으며, 감독은 이를 통해 죽음이 곧 삶의 일부이자 순환의 과정임을 강조한다. 특히 영화의 초반부, 영정 사진을 고르는 장면이나 조문객을 맞이하는 장면에서는 격식과 예법에 대한 긴장감이 묻어나며, 이는 단순한 관습이 아니라 죽은 자에 대한 마지막 예우이자 산 자들의 책임이라는 상징으로 작용한다. 또한, 영화 중간에 삽입된 독백과 회상 장면은 ‘죽음’이라는 주제를 단순한 감정적 슬픔이 아닌, 철학적 사유의 대상으로 확장시킨다. 임권택은 말한다. “죽음은 끝이 아니라, 우리가 누구였는지를 비로소 말해주는 시간”이라고.

가족 해체와 재구성의 과정 – 피보다 더 깊은 관계

임권택 감독은 영화 ‘축제’에서 가족이라는 관계를 낭만적 공동체로 그리지 않는다. 오히려 각기 다른 삶을 살아온 구성원들이 서로를 이해하지 못하고, 때로는 상처 주며 부딪히는 현실적 가족의 모습을 보여준다. 어머니의 죽음을 계기로 오랜만에 모인 자녀들은 어릴 적의 추억보다는 재산 문제, 상속, 장례 절차에 대한 이견으로 갈등하게 된다. 특히 주인공인 소설가 ‘준섭’은 가족 안팎의 갈등을 기록하는 관찰자로서 영화 속 시선을 이끈다. 그는 자전적 소설을 쓰기 위해 가족의 모습을 담아가고 있지만, 그 과정에서 자신이 오히려 가족에게 상처를 준 존재였음을 자각하게 된다. 준섭의 내적 갈등은 감독 자신이 자주 사용했던 ‘예술가의 고민’이라는 테마와 맞닿아 있으며, 이는 영화 전체의 감정 구조에 깊이를 더한다. 또한, 준섭과 이복 여동생 ‘혜진’의 관계는 가족의 경계가 어떻게 변화하는지를 보여주는 상징적 예이다. 두 사람은 피로 이어진 관계는 아니지만, 장례를 통해 진정한 유대감을 발견하게 되며, 이는 임권택 감독이 말하는 ‘가족은 갈등 속에서 진짜 의미를 되찾는다’는 철학을 드러낸다. 결국, 이 영화는 단절된 가족이 장례라는 전통의식을 통해 다시금 감정적으로 재구성되는 과정을 조용히 그려낸다.

미학적 연출과 한국적 정서의 조화 – 느림 속의 깊이

‘축제’는 서사 중심의 빠른 전개 대신, 장면 하나하나에 충분한 시간을 들이며 관객의 감정을 따라가게 만든다. 임권택 감독 특유의 느린 호흡과 여백의 미학은 영화 전반에 깔려 있는 정서를 더욱 깊이 있게 만든다. 예를 들어, 산길을 걸어 내려오는 장례 행렬 장면은 음악 없이 자연의 소리만으로 구성되며, 이 장면은 죽음을 슬픔이 아니라 하나의 자연스러운 순환으로 받아들이게 만든다. 촬영은 대부분 자연광을 활용해 인공적인 분위기를 최소화하고, 전통가옥과 시골 마을의 풍경을 배경으로 삼아 시대적, 지역적 정서를 살아 있게 표현했다. 영화에 등장하는 전통복, 제사 음식, 상여 소리 등은 단순한 소품이 아니라 한국인의 삶과 죽음을 둘러싼 집단적 무의식을 건드리는 장치로 작용한다. 또한, 임권택은 극적인 연출보다는 인물의 얼굴 클로즈업을 통해 감정을 전달한다. 어머니를 그리워하며 무언가를 말하지 못한 채 멍하니 있는 인물의 표정, 억눌린 감정이 폭발하는 짧은 침묵 속에서 관객은 그들의 인생을 자연스럽게 공감하게 된다. 이처럼 ‘축제’는 ‘보여주는 영화’가 아니라 ‘느끼게 하는 영화’다. 그의 연출은 한국 전통 미학의 ‘비움’과 ‘여백’을 그대로 계승하고 있으며, 이는 고요한 듯하지만 강한 여운을 남긴다. 영화가 끝나고 나서야 관객은 깨닫게 된다. 장례식은 슬픔의 끝이 아니라 새로운 이해와 관계의 시작이라는 것을.

영화 ‘축제’는 임권택 감독의 세계관이 고스란히 녹아든 예술영화다. 죽음을 통해 삶을 들여다보고, 가족이라는 복잡한 관계망 속에서 인간성을 재발견하며, 한국 고유의 미학과 정서를 영화적 언어로 풀어낸 걸작이다. 이 작품은 단지 한 시대의 이야기를 넘어서, 오늘날에도 여전히 유효한 가족의 의미, 인간의 감정, 문화적 정체성에 대한 질문을 던진다. 만약 아직 이 영화를 보지 않았다면, 천천히 감정을 따라가며 사색할 수 있는 시간을 갖길 추천한다. ‘축제’는 우리에게 익숙한 것이지만 동시에 잊고 있었던 깊이를 되찾게 해주는 작품이다.